期間もクヌート大王一代(20年弱)で、少し広く取って父スヴェン王のイングランド侵攻時から子のハーディクヌートの死までとしても30年弱に過ぎない。

*1 毎回、イングランド、デンマーク、ノルウェー王のクヌートと書くのは面倒であり、かと言って単にデンマーク王と書くとその実態が分からなくなる。

デーン王朝は、アングロ・サクソン史観の近現代のイギリス史においては徒花扱いを受けている。ノルマン征服は現在のイギリスに続く歴史である為、受け入れざるを得ないが、デーン王朝はヴァイキングの侵略による一時的な現象で長続きはせず、アングロ・サクソン王朝が復活して元に戻ったと見なされている。

しかし、すぐ対岸にあるフランク王国*2がイングランドにあまり興味を示していないのに対して、デーン人やノルマン人*3がイングランドに興味を示しているのは、偶然ではない。

*2 西ローマ帝国を名乗り、西欧の大部分を支配したが、イングランドは攻めていない。。

*3 ここでは、ノルマンディに定住したヴァイキングのこととする。

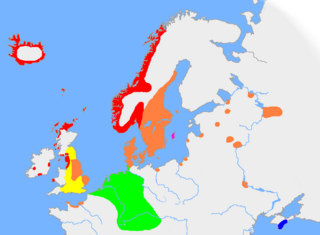

この図を見てもらいたい。オレンジ色がデーン系、赤がノルウェー系、黄色がアングロ・サクソン*4、緑が低地ドイツ語の地域で(点在しているオレンジはノルマンディとルーシ、そしてデーンロウのヴァイキングの移住地域)、10世紀においては、これらの言語は相互に意思疎通が可能なくらい近かったそうだ*5。

*4 低地ドイツ語圏から移住している。

*5 対して高地ドイツ語との差の方が大きかったようだ。

北海帝国が、イングランド、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの一部から構成され、神聖ローマ帝国との関係が深かったのは必然なのだ。

ヴァイキングの活動は8世紀末から始まり、既に9世紀の終わりにはイングランドの東部半分はデーンロウ(デーン人の法の地域)と呼ばれるデーン人の国になっていたのだが、この時に有名なアルフレッド大王が出て、デーン人勢力を押し返し、やがてその子孫達はデーンロウ地域も宗主下に収めて、イングランド王を名乗ったわけだ。

しかし、978年にエセルレッド無思慮王がエドワード殉教王との王位争いとその暗殺により王位に就いてからはイングランドは安定せず、990年ごろから再び大規模なヴァイキングの侵攻を受けるようになった。対抗できない無思慮王はデーンゲルドと呼ばれる税を集めて、デーン人に支払うことにより略奪を逃れていたが、1002年にノルマンディ公リシャール1世の娘エマと結婚して同盟すると一転して強気になり、同年にイングランド内のデーン人の虐殺を命じた(聖ブライス日の虐殺)*6。

*6 この辺はアングロ・サクソン王朝の終焉で既に書いている。

デーン人を追い出す決意を示したのかもしれないが、かなり乱暴である。たぶん、外来のデーン人の襲撃に土着のデーン人も加わっていることを腹に据えかねたのだろうが、デーン人も当然一枚板ではなく、むしろ土着のデーン人を味方に引き入れて、外来のデーン人と戦うべきだったろう。この虐殺のせいで、以降、土着のデーン人は外来のデーン人と共に、アングロ・サクソン人と戦うことになる。

北欧では、既にデンマーク、ノルウェー、スウェーデンの3つの王国ができており、980年にハラルド青歯王*7がキリスト教に改宗して、西欧カトリック世界の一員になり始めているのだが、北欧諸神の多神教*8が根強く、一神教徒になったというより、多神教にキリスト教の神が加わった*9程度に受け止めていた者が多かったようだ。

*7 機器通信規格であるブルートゥースは、この王の仇名から来ている。

*8 所謂、北欧神話の神々で、本来はゲルマン神話の派生であるが、ドイツ地域では既に失われていた。

*9 多神教は、他の神々を仲間に入れて広がっていく。

青歯王の子であるデンマーク王スヴェンはノルウェーを破り、その半ばを支配下においてノルウェー王を名乗っており、さらに、聖ブライス日の虐殺でデーンロウ地域に嫁いでいた妹が殺されたことを口実に、大規模なイングランドへの侵攻を繰り返したが、勝利を収めることはできなかったようだ。

ところが、1010年頃にヨムスヴァイキングの首領と言われるトルケルが広範囲にイングランドを略奪し始めたのに乗じて、1013年から王位を主張して本格的な侵攻を始めた。トルケルの略奪に疲弊し、無思慮王に失望したイングランド貴族は次々とスヴェンに降り、ロンドン市が抵抗したものの*10、やがて降伏を決め、無思慮王は妻の実家のノルマンディに亡命し、1014年にスヴェンはイングランド王として戴冠したが、数週間後に亡くなった。

*10 スヴェンの侵攻時には、トルケルは無思慮王やロンドン市に雇われている。